新築住宅を建築している途中は、新しい住まいができていく楽しさ、ワクワク感があるものですが、同時に施工不良(施工ミス)に関する心配・不安もあるものです。アネストの建築中の住宅検査(住宅あんしん工程検査)では、多くの指摘事例があがっています。

今回は、数多くの指摘事例のなかから、基礎工事に関するものをいくつか写真付きで紹介するので、自宅の建築中のセルフチェックなどに活用してください。指摘事例とは、言いかえるなら失敗例でもあるので、良い参考になるでしょう。

基礎配筋工事の施工ミス(施工不良)事例

基礎工事は大きく分けて、配筋工事とコンクリート打設がありますが、まずは配筋工事に関することを取り上げます。コンクリート打設に関する指摘は後述しています。

スリーブ周りのかぶり厚不足

基礎配筋検査の大事なチェックポイントの1つは、かぶり厚を確保しているかどうか見ることですが、これが不足していることがよくあります。

基礎コンクリートには配管用の穴(スリーブ)を設けるのですが、スリーブが鉄筋に接するようになっていました。これでは、コンクリートを打設した際にスリーブと鉄筋の間にコンクリートが十分に入らず、スリーブ周りのかぶり厚が不足してしまいます。適切な施工は、スリーブを鉄筋に直には取り付けません。

基礎のかぶり厚の確保方法

上でも取り上げたかぶり厚ですが、スペーサーを使用して必要なかぶり厚を確保するようにしますが、これを手抜きする現場も見られます。

この写真では、スペーサーの代わりにコンクリートの欠けたものを使用し、型枠と鉄筋の間に挟んでいます。この塊をコンクリートの中に残す気でしょうか。これをした職人に驚きですが、これを指摘しない現場監督にも驚きですね。

主筋の切断と定着不足

基礎配筋検査では、必要な箇所で適切に定着が取れているか確認します。

この写真では、主筋がコーナー部分で切断されていて定着がとれていません。本来ならば、コーナー部分をぐるっと回しておかなければなりません。一般的には、定着長さは40d(主筋の径の40倍の長さ)ですが、この住宅ではまったく定着がない状況です。

コーナー部分をぐるりと回していても必要な長さの定着をとれていないことも多いですから、コンクリートの打設前に定着長さを確認しておくべきポイントです。

ガラ・ゴミ・残材

建築中の住宅検査をしていて、本当に残念に感じることの1つが、現場の管理状態の問題です。

上の写真は基礎配筋検査のときのものですが、写真の中央付近などのコンクリートの欠けらのようなものがたくさんあるのがわかりますか。こういったガラ(残材など)が、現場にそのまま放置されていて、指摘しなければこのままコンクリートを打設してしまうのです。

これは施工ミスというよりも、わかっていて放置する悪質な行為です。コンクリートを打設してしまったらわからなくなるという甘い意識であることがわかります。

鉄筋の傾きとかぶり厚不足

基礎コンクリートを打設する前の状況で、立上り部分の配筋状況を検査したときの施工不良の事例が以下です。

鉄筋が内側に傾いています。基礎の中心部になるよう鉄筋をおこしてもらい、必要なかぶり厚も確保するように補修が必要です。

このように、配筋検査ではかぶり厚不足に関する指摘事例が非常に多いですから、コンクリート打設前に確認するようにしましょう。ちなみに、建築会社が入れている第三者検査機関の検査では、こういった個所が指摘されず、そのままになっているケースが非常に多く、アネストの住宅検査で指摘することでようやく補修されている事例が多いです。

建築会社側の検査ではなく、買主側の検査の重要性がわかりますね。売主や建築会社から、「検査を入れているので大丈夫だ」と言われた結果が、ここにあげたような事例ですから注意してください。

基礎コンクリートの施工ミス(施工不良)事例

基礎のコンクリートを打設後しばらくしてから、型枠を撤去しますが、そのタイミグもしくは土台の設置後に行う住宅検査も大事です。ここでは、このタイミングで見つかった施工ミスの指摘事例を紹介します。

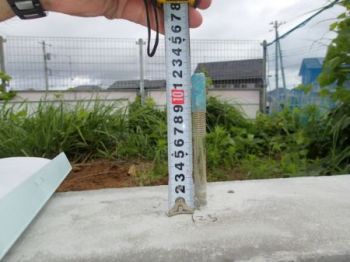

アンカーボルトの高さ不足

コンクリートを打設した後、基礎の天端(一番上の部分)からアンカーボルトという大事な金物が出ているはずです。これが所定の高さに達していないことがあります。

ここでは、アンカーボルトの高さが130mm必要であっところ、写真の箇所で120mmでした。他の箇所では115mmのところもありました。土台の設置に際して問題が生じてしまいます。

アンカーボルトの位置ずれ

アンカーボルトの位置も大切です。本来の位置からずれてしまうことで、土台の設置に影響が出てしまいます。基礎と土台を十分に固定できなくなる恐れがあるため、以下のようにアンカーボルトの位置ずれという施工ミスには注意したいものです。

コンクリートの欠損

以下の写真はコンクリートの打設後・型枠撤去後のものです。

コンクリートに著しい欠損があるのがわかりますね。僅かな欠損であればそれほど心配する必要もないのですが、これは大きすぎます。もちろん、この施工不良については補修が必要です。

上の写真は基礎立上り部分に空気穴が多数見られる状況です。空気穴も欠損と同じですから、きちんと補修対応しなければなりません。

著しいジャンカ

上の写真は基礎の著しいジャンカです。

工務店が、表面にモルタルを塗って一部を確認していたのですが、明らかにおかしな状況のため、モルタルを斫って酷いジャンカを確認した様子です。同様の症状がいくつも見られました。

著しいコールドジョイント

著しいコールドジョイントの様子です。

コールドジョイントは、基礎コンクリートの打設不良によって起こる建築トラブルの1つで、先に打設したものと後から打設したものとの境に生じる症状です。この写真のような大きな症状では、当初計画されていた基礎構造の一体性に比べて問題があると言えます。

基礎の厚さ不足

写真ではわかりづらいですが、写真の中央部に見えるのは、スペーサーというもので、本来はコンクリート内部にあり、外部から見えてはいけないものです。これは、珍しい指摘事例ですが、コンクリートの厚さ不足を示すものです。この現場では、基礎巾を計測すると設計図より不足する箇所が散見されました。

ここまでに建築中の住宅における基礎工事の検査であがった指摘事例をいくつか紹介してきましたが、他にもいろいろな指摘事例があります。

たとえば、鉄筋同士のピッチ(間隔)が仕様と異なることや、鉄筋の接手長さが不足していること、必要な補強筋がないこと、立上りだけではなく底盤部分のかぶり厚が確保できていないこと、広範囲にわたる著しいジャンカができていること、大雨のなか無対策でコンクリートを打設していること、スリーブを後施工して鉄筋を切断していることなどです。

基礎はコンクリートを打設した後では確認できないことが多いので、できればコンクリートを打設前に第三者の住宅検査(基礎配筋検査(底盤・立上りの鉄筋等の検査))を利用しておくと安心です。コンクリート打設後なら鉄筋探査をする方法もあるので相談してください。

第三者機関の検査を利用しても基礎工事の失敗例はある

ここまで施工ミスの事例をあげてきましたが、ここで不思議に思う人もいることでしょう。

いわゆるハウスメーカーと言われる建築会社の担当者からは、「第三者機関の検査を入れているので、安心してください」と言われているのに、なぜ基礎工事だけでこれだけの失敗例があるのか理解できないという話です。

ハウスメーカー、建築会社が利用している第三者機関の住宅検査の多くは、建築確認申請制度上の検査や住宅瑕疵担保責任保険に加入するために必要なもの、住宅性能表示のためのものです。これらは、1回あたりの検査時間が僅か10~30分ほどの短時間で行うものであり、施工ミスがないか詳細にチェックするというより、各制度・保険の基準に適合しているかざっくり照合しているようなイメージです。

基礎の工程でも検査に入るものの、短時間で行っていることもあり、そういった検査が入った住宅でも買主(分譲住宅の場合)や施主(注文建築の場合)が自分で依頼する住宅検査では、指摘事項が見つかることが多いのです。

ハウスメーカー側が依頼した検査を受けた住宅でも、完成時のホームインスペクションにおいて、ここであげたような基礎工事の失敗例、施工不良が見つかることは多いです。建築中の検査がおすすめですが、もう完成が近い場合は、完成時でもよいので、買主側の検査を入れることを考えてみましょう。

関連記事

関連サービス

執筆者

- 編集担当

- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。