新築一戸建て住宅の建物が完成した後(又は、完成済みの物件を契約した後)、買主が建物の状態を確認する内覧会があり、その後に売主から買主へ住宅が引き渡されます。これでマイホームになりますので、引渡しの後は、いよいよ買主がいつでも引っ越しできるわけです。

この内覧会から引き渡しまでの期間には、実は大事なポイントがあり、この対応でミスしてしまうと、大きな後悔を残してしまうことがあるため、注意して慎重に事を進める必要があるのです。

この記事では、新築住宅の引き渡しの基礎知識を紹介した後、内覧会の大事さと概要を説明した上で、引渡し前のスケジュールの注意点や内覧会で買主が見るべきチェックポイントや引渡し前に受領すべき書類について解説します。

なお、2024年に入ってから、工事遅延による完成日や引渡し日の延期が増えていますので、その点も追加して解説しています。

新築住宅の引き渡しとは?

引渡しを正しく理解できていない人も多いので、新築住宅の引き渡しとはどういうものであるか説明した上で、その当日の流れと、引き渡し日と引越し日と完成日の違いを解説します。

引き渡しとは?

新築住宅における引き渡しとは、売主から買主へ鍵を受けた渡すこと、つまり対象物件が物理的に買主のものになることを指します。

鍵を受け取った後は、原則として、買主が自由にその住宅を使用することができるので、好きなときに採寸などのために家に出入りすることも、引っ越しすることも可能となります。

普段の生活におけるスーパーマーケットでの買い物に置き換えるなら、商品を見比べながら買い物かごに購入したいものを入れていく段階は、その商品はまだ買い物客に引渡される前です。

レジでお会計を済ませて自分の買い物袋へ入れるタイミングで、商品が引き渡されることになります。

住宅では、契約をしただけでは、まだ買主のものにはなっておらず、最後に代金の全てを支払って鍵をもらったときが引渡しとみなされ、買主のものになるのです。

引き渡しの当日の流れ

一般的には、その引き渡しと同日に、買主から売主に対して新築住宅の購入代金の残代金の全てを支払いますが、これを残金決済と言います。買主が支払う残代金は、多くの場合において、銀行などの金融機関から融資を受けて、つまり住宅ローンの借り入れ金から支払います。

この残金決済も含めて、引き渡しの当日にすることは、以下の5点です。

- 登記申請書に署名・捺印

- 住宅ローンの融資実行

- 買主から売主へ残代金の支払い(=決済)

- 諸費用の支払い・精算

- 売主から買主へ鍵の受け渡し

上の5つの項目について、以下で補足説明します。

1.登記申請書に署名・捺印

所有権移転(または所有権保存)と抵当権設定(住宅ローンの担保権)の登記申請を行うため、司法書士が準備しておいた登記申請書に署名・捺印を行います。住宅ローンを利用しない場合、抵当権設定登記は行いません。

2.住宅ローンの融資実行

金銭消費貸借契約書に署名・捺印して、融資実行を行います。この契約書への署名・捺印だけは、前日までに先にしておくことも多く、その場合は融資実行のみを行います。住宅ローンを利用せず、現金で購入する人は、こちらは無関係です。

3.買主から売主へ残代金の支払い(=決済)

融資実行で金融機関から買主の銀行口座に融資金が振り込まれ、それをすぐに売主へ振り込む形です。基本的には、現金を目の前に用意することはなく、伝票処理する形です。銀行口座で明細を確認すると、そのお金を動きを確認することができます。

4.諸費用の支払い・精算

融資金を受け取った段階で、未払の諸費用の精算を行います。たとえば、登記費用(司法書士の報酬と登録免許税)を司法書士へ、仲介手数料を不動産仲介業者へ、固定資産税・都市計画税の精算金を売主へ支払うといった具合です。

5.売主から買主へ鍵の受け渡し

最後に売主から買主へ鍵を受け渡すことで、対象物件が買主のものとなります。これが引渡しというものです。この作業は、現地へ移動して現地確認しながら行うことも多いです。

引き渡し日と引越し日(入居日)と完成日の違い

引き渡し前に行う竣工検査の立会い(内覧会立会い・同行サービス)に関して相談を受けた人と話していると、完成・引き渡し・引っ越しを混同してしまっている人がいることがあります。大事なことですので、この点をここで整理して説明しておきます。

- 完成日:建物が物理的に完成した日(※)

- 引き渡し日:住宅を買主へ物理的に渡す日(鍵を渡す日)

- 引越し日:家財道具等を運び入れて入居する日(=入居日)

順序は上から下へ進んでいくものです。

なかには、引き渡し日と同じ日に引越しする人もいるため、結果的に同日となる人もいますが、引き渡しの手続き上のトラブルがあっては問題になりますから、同日のスケジュールを組むことはお勧めできないです。

新築住宅の引渡し前の内覧会(竣工検査・完成検査)が大事

新築住宅の引渡しを行う前の重要な注意点の1つが、買主による対象物件(住宅)の購入者検査(注文住宅なら「施主検査」)です。

購入者検査(施主検査)は内覧会とも言う

この購入者検査(施主検査)は、売主や施工会社は竣工検査(完成検査)と呼ぶことが多いですが、「内覧会」や「確認会」などと呼ばれていることも多いです。

「内覧会」というとお披露目会のような印象を持つ言葉ですが、本来は購入者検査(施主検査)ですから、消費者の目でしっかりとその住宅をチェックしなければなりません。

引渡し前の内覧会で買主がやるべきこと

引渡し前の内覧会では、出来上がった建物が、契約通りに建てられているか、施工精度に問題は無いか、不具合は無いかといった視点で、買主がしっかりチェックしなければなりません。

傷や汚れのチェック、家具やカーテンのための採寸だけをして帰ってしまう人もいますが、それだけが目的の機械ではないのです。

不動産業者やハウスメーカー、建築業者から「内装などの傷チェックをお願いします」とだけ言われていたので、傷以外の施工不具合の有無まで確認する大事なイベントだとは知らなかったという話を聞くこともありますが、引っ越し後に後悔することのないようにしてください。引き渡し後のクレームでは、取合ってもらえないこともあります。

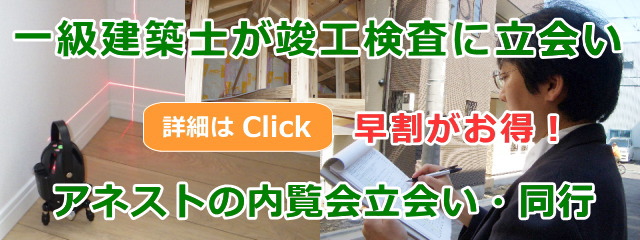

建物をチェックするとなると、建築関連の専門知識や経験が必要になるため、自分だけでやるのも困難なことが多いです。そこで、このチェックは第三者の建築士に立会い検査の依頼(一戸建ての内覧会立会い、マンションの内覧会立会い)を検討すると良いでしょう。

新築住宅の引き渡し前のスケジュールに注意(内覧会との期間)

新築住宅の引き渡し前の重要なもう1つの注意点は、建物の完成日および内覧会(竣工検査)を行う日から引き渡すまでのスケジュール、期間です。ここの対応を誤ることで、引き渡し後、さらには引っ越し後も後悔している買主は多いので、慎重に対応してください。

2024年に入ってからは、工事遅延の可能性があがっていることから、その対策も追記しました。

内覧会の3日後に引渡しは超危険!

引渡しを目前に控えた人から、内覧会立会い・同行サービスの問合せを頂いたときに、「内覧会の3日後に引渡し予定です」と伺って驚くことがあります。新築完成後の内覧会から3日で引渡しはあまりにタイトなスケジュールなので、トラブルとなる率が高くなるのです。

大きなトラブルになってから住まいの相談をされても対応できることは限られますから、気を付けてください。安心して引渡しを受けるためには、もっと期間にゆとりが必要です。

内覧会の当日に引渡しと聞くことがありますが、リスクがより高いので注意してください。施工ミスへの補修対応が引渡し後となってしまいますよ。

内覧会から引き渡しまで最低でも1週間以上は欲しい

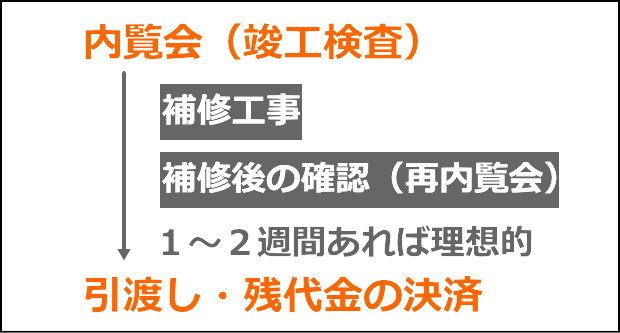

内覧会とは、前述したように買主(注文建築なら施主)が、施工不具合の有無などを確認するために検査を行う機会です。

そのときに補修が必要な箇所があれば指摘し、実際に補修してもらわなければなりません。そして、その補修後に適切に補修されたかどうか確認する機会も必要です。

つまり、補修工事(=是正工事)とその後の確認を行う時間が必要なわけです。

多くの場合、補修工事にそれほどの日数を要しませんが、念のため、内覧会から引渡しまでの間は1週間~2週間程度のゆとりをもってほしいものです。

なかには、「内覧会の3日後に引渡し」どころか、「内覧会の翌日に引渡し」と仰る方もいらっしゃいますが、これでは内覧会後の補修工事ができませんね。内覧会と引渡しの期間は、1週間~2週間程度を目安として売主(又は施工会社)と打合せしてください。

参照

- 引渡し後の方は「新築住宅の引渡し後、入居後(引越し後)の不具合への対応方法と流れ、注意点」をご覧ください。

新築住宅の引き渡し前のスケジュールに問題が多い時期

新築住宅の引き渡し前のスケジュールがタイトすぎる問題が多い時期があります。それは、9月・12月・3月です。

それは、この時期が売主(または施工会社)の決算や中間決算が多いときだからです。この時期になりますと、無理矢理にでも引渡してしまって、売上計上しようとする会社が多発します。そのため、工事を急ぐあまりに無理な突貫工事で施工不良・欠陥工事が多くなりがちです。よって、買主は内覧会で細かく検査した方が良いでしょう。

売主側の一方的な自己都合の為に、買主のリスクが増大するのは明らかにおかしなことですよね。買主が早く引越ししなければならない(例えば、今の賃貸住宅の解約の関係など)のであれば、それらの事情も考慮して総合的な判断も必要ですが、売主側だけの都合であれば、それを拒否することも考えてください。

引渡し前のスケジュールの問題は、戸建のみではなく、新築マンションでも見られることがありますが、最近は、新築マンションの内覧会から引渡しまでの期間には、ゆとりが見られることが多くなりました。よって、戸建の方が特に気を付けるべきと言えます。

売主の都合を一方的に押し付けられないように意識しておきましょう。本当は積極的に買主のことを考えてほしいですよね。

2024年1~4月の工事遅延とその対策

2023年12月から2024年1月にかけて、工事の遅延が例年よりも多く続出しており、完成日と引渡し日の延期が非常に多くなりました。特に1月に入ってから、内覧会立会い・同行サービスを予約している人より、工事遅延や完成後の内覧会の延期という話がたくさんあります。

また、延期後のスケジュールを決めてから、さらに工事が遅れて完成日が延びたという声もあります。結局、1カ月以上の遅れとなったというケースも珍しくない状況です。

建築業界の慢性的な人出不足と経験値の低い人材による工程の調整不足といった要因により、今後もしばらくはこの流れが続くと予想されます。例年、遅延が多い2~3月では、もっと遅延が増える可能性がありますので、2024年2~4月に完成および引渡しを予定している新築住宅の買主や施主は、より一層の注意が必要です。

買主または施主の立場としては、完成や引渡し前の内覧会の実施日が遅延してもよいように、引越し日を完成日や引渡し日の直後にせず、1カ月以上のゆとりを見ておくことをお奨めします。

2023年12月以降、これまでにないほどに工事遅延の話を聞くようになったため、2024年1月26日時点で以上を追記しました。この時期に引渡しと引越しを予定している人は、後述の「工事遅延による引き渡しの遅れ」も参考にして本当にご注意ください。

引渡し前の内覧会で買主が見るべきチェックポイント

新築住宅の引き渡し前に行う内覧会(購入者検査)は、前述したように買主(または施主)が建物の施工精度を検査する機会ですから、前後のスケジュールのことだけではなく、当日もしっかり検査してください。

建物外部のチェックポイント

建物の外部では、基礎コンクリートのクラック(ひび割れ)・ジャンカ、外壁のひび割れ・欠損、軒裏の染み、屋根の欠損、雨樋の取り付け状態をしっかり見てください。そして、外部では外構も確認してください。カーポートやフェンス、門扉などもチェックすべきポイントです。

建物内部(室内)のチェックポイント

建物内部では、リビングや居室などの各スペースの床・壁・天井、サッシ・扉などの開閉不良の有無、キッチン・トイレなどの水周り設備の排水状況も見るべきポイントです。床と壁は傾きも核にしておきたい項目です。

床下と屋根裏のチェックポイント

そして、忘れてはならないのは、床下と屋根裏(小屋裏)の確認です。

床下では、基礎コンクリートのひび割れ・欠損、土台・大引きなどの床組みの著しい欠損や構造金物の状態、配管の取り付け状態、断熱材の取り付け状態を確認してください。

屋根裏(小屋裏)では、小屋組み(梁・柱など)の著しい欠損や構造金物の状態、野地板等の染みの有無、断熱材の取り付け状態を確認してください。

引渡し前にチェックすべきポイントは多いですね。

引渡し前の内覧会での指摘事例を写真と共に紹介

ここで、少しだけですが、実際の内覧会でプロが指摘した施工不具合を写真付きで紹介します。

上の写真は床下の断熱材がはずれている様子です。新築でもこのようなことがよくありますが、断熱材の施工不良があれば、冬は寒く夏は暑くなってしまい、且つエアコンの効き目を悪くし光熱費がアップしてしまうこともあります。

次に上の写真です。これはバルコニーに面したサッシの下側で、バルコニーでかがんで覗き込まないと見えない箇所です。

ビスが浮いているのがわかりますか?これぐらい大したことないだろうと考えるのは間違いです。ここから雨漏りし、壁内部の構造体を腐食させて、カビだらけになってしまった住宅は数多くあります。見た目はちょっとしたことでも、建物へ与える影響が大きくなってしまうことは多いですから要注意です。

この写真では、配管が外壁材を貫通している箇所が写っていますが、貫通部分の下に僅かな隙間があいています。こういった隙間も雨漏りの原因となりますので、補修が必要です。

こちらの写真は、床下で土台を撮影したものです。アンカーボルトが土台から外れた状態になっています。これは、構造耐力に影響するものです。こういう指摘も引き渡し前に床下をチェックすれば見つかることがあります。

以上の事例は引渡し前の内覧会で立会い検査をした際に見つかったものの一部ですが、引渡し前はこのような施工不良を指摘し補修してもらう良い機会ですので、専門家の立会いを検討しましょう。

特に、一戸建ては専門知識を要する点が非常に多いため、第三者の一級建築士へ検査(内覧会立会い・同行)を依頼することが有効です。引渡しを受ける前であれば、まだ間に合います(前日申込でも対応可能)ので専門家の同行を検討しましょう。

プロに依頼するならば、「内覧会立会い・同行(竣工検査・完成検査)」をご覧ください。ご自身で対応する場合は「住宅診断のチェックリスト」を参考にしてください。

引渡し前に書類のチェックが必要

購入した住宅の引渡しを受ける段階では、住宅そのもののことだけではなく、売主から引き継ぐべき書類のチェックも大事なことです。

考えられる書類としては以下のものがありますが、一部は引渡し前ではなく、引渡しと同時になったり、引渡し後になったりするものもあります。また、取引によっては無いものもあります。

- 建築確認申請書(副本)・確認済証・中間検査合格証・検査済証

- 設計図書(竣工図書)

- 打合せ記録

- 地盤調査報告書・地盤改良施工報告書

- 設備機器等の取扱説明書

- 保証書

- 保険付保証明書

- アフターサービス規準書

- 住宅性能評価書

- 重要事項説明書に記載された書類(建売住宅の場合)

- 工事完了・引渡し証(注文建築の場合)

- 鍵の引渡し証

- 工事業者の一覧(注文建築の場合)

- 工事監理報告書(注文建築の場合)

- 登記識別情報

これら書類の詳細については、「新築住宅の引渡し時の書類チェックリスト」を参考にしてください。

新築の引渡し前後でよくあるトラブル

最後に、新築住宅の引き渡し前後でよく見られるトラブルを紹介しておきます。よくあるトラブルを知っておけば、事前に対応の準備や気持ちの準備もできるので、知っておくだけでもプラスに働くことがあるでしょう。

工事遅延による引き渡しの遅れ

本当に多いトラブルが工事遅延による住宅の引き渡しの遅れです。完成していない住宅を無理に引渡しを受けることは買主にとってもリスクが大きいので、引き渡しを受けるわけにもいきません。

しかし、現住居の退去時期の約束があることも多いでしょう。現住居の退去を遅らせられるならよいですが、無理な場合はどこかに仮住まいをするのか、その費用負担はどうするのかといった問題も出てきます。

未完成の住宅の引き渡しトラブルは多いので、絶対にやめてください。引渡し後の対応悪化や倒産などのリスクがあり、後悔することになります。

大量の施工不具合が見つかる

引渡し前の内覧会(竣工検査)で大量の施工不具合が見つかることがあります。また、量は多くないものの深刻な施工ミスが見つかる事例もあります。そういったときに、補修工事が引渡し日までに間に合うかどうかといった問題が生じます。

設計との相違点が見つかる

こちらも内覧会の際に見つかることがあるもので、発注していた設計プランと出来上がった建物の一部で相違点が見つかるというものです。これまでにも、酷いときには窓の位置が違ったという事例もあるくらいです。

こういったトラブルが生じたとき、どう対応していくのか、しっかりと建築会社と話し合いが必要です。根気よく、丁寧に対応していく必要があります。

資金不足

ごく稀にに起こっている買主側のトラブルです。計算違いや想定外の大きな出費、住宅ローン上の問題などにより、引き渡し時に支払うべき資金が不足するという問題です。

このトラブルに直面すると買主側で早期に解決できない場合、違約金の問題も出てくるため、資金計画には事前のしっかりした準備とゆとりある計画が必要です。

関連記事

執筆者

- 編集担当

- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。