新築一戸建て住宅を建築するときに最も気になる工程として、基礎工事を挙げる人は多いです。事実、基礎は建物を支える非常に重要な部位であり、これに大きな施工ミスがあれば、大事なマイホームの安全性が脅かされることになります。

今回は、大事な住宅の基礎工事の施工ミスをなくす、もしくは抑制するために有効な基礎の配筋検査の立会いについて、そのチェックポイントを交えて解説します。

第三者の住宅検査会社による基礎の検査と立会いの基本

住宅検査は、建築会社も利用しますが、施主(買主)も利用しています。最初に、両者の検査のことと基礎の検査回数と項目について説明します。

建築会社の第三者機関と施主(買主)が依頼する検査会社

新築一戸建てを建築する過程では、建築会社(建売なら売主)が委託している第三者機関による住宅検査が入っていることが多数を占めます。しかし、その検査は非常に簡易的なものであり、詳細な検査をしているケースはほとんどありません。

営業マンから、「第三者機関の検査(瑕疵保険の検査、住宅性能評価など)を入れているので安心してください」「中間検査や完了検査を受けるから大丈夫です」などと聞いても、そのほぼ全てが上の通り簡易的なものですから、本当にそれだけで安心できるようなものではありません。

そこで、今では施主(建売なら買主)が自ら依頼した住宅検査会社(ホームインスペクション業者とも言う)を入れることが多くなりました。大事なマイホームの施工品質の確認を建築会社任せにせず、施主側でやってしまうということです。

この住宅検査会社による検査のなかでも、基礎の検査、つまり基礎工事中の立会いは特に依頼者が多いです。大事な部位だからこそ、ぜひ第三者の専門家に立ち会ってほしいと考えるのも無理はありません。

いろいろある基礎検査のタイミング

基礎の検査と言えば配筋検査を思い浮かべる人は多く、建築業界の人でもまずは配筋検査のことを考える人が多いです。しかし、基礎工事には、主なものだけでも以下の6回の検査機会があります。

- 掘り方(遣り方)の検査

- 基礎底盤(ベース)部分の配筋検査

- 基礎底盤(ベース)部分のコンクリート打設の立会い検査

- 基礎立上り部分の配筋検査(型枠検査)

- 基礎立上り部分のコンクリート打設の立会い検査

- コンクリート打設完了後の基礎仕上り検査

多くの住宅が、基礎コンクリートの打設は2度に分けて行うため、上にあげたケースに該当しますが、住宅によって工程の組み方に相違があり、基礎コンクリートの打設を、底盤と立上りの両方をまとめて1度で行う場合もあります。その場合には、検査は以下の4回になることがあります。

- 掘り方(遣り方)の検査

- 基礎底盤(ベース)と立上り部分の配筋検査

- 基礎底盤(ベース)と立上り部分のコンクリート打設の立会い検査

- コンクリート打設完了後の基礎仕上り検査

他にも、基礎が深基礎や高基礎など特殊な形状の場合は、検査の回数とタイミングが変わってきますので、建物のプランと工程を確認しながら、住宅検査会社に適切な回数などを相談することをお勧めします。

もちろん、検査依頼に際して、上に挙げた全ての項目について依頼しなければならないわけではなく、依頼者が取捨選択することもできます。

基礎の配筋検査とは?

基礎の検査にもいろいろな項目があるとわかったところで、その項目のなかから配筋検査について詳しく解説します。チェックポイントはもちろんですが、配筋工事の立会い検査のときに必要な道具ややるべきことなども説明します。

配筋検査のチェックポイント

住宅検査会社に配筋検査の立会いを依頼した場合に、確認してもらえるチェックポイントは以下のとおりです。ただし、住宅のプラン・仕様によって多少の相違はあります。

- 防湿シートの施工状況

- 鉄筋の径

- 鉄筋の配置

- 鉄筋の継手の位置

- 鉄筋の継手の長さ

- 鉄筋の定着長さ

- 鉄筋のピッチ

- 補強筋の配置

- かぶり厚さ(スペーサーの位置・間隔)

- スリーブ

- 配管の状態

- 開口部補強筋の配置

- 鉄筋の波打ち

- アンカーボルトの埋め込み状態・位置・本数・首出寸法

- アンカーボルトの固定状況

- ホールダウン金物の埋め込み状態・位置・本数・首出寸法

- ホールダウン金物の固定状況

これらについて、建築会社から提出された設計図と見比べながら検査を進めていきますが、図面に記載のないものについては建築会社や設計者からヒアリングしたり、建築基準法の施行令などを参考にしたりします。

このチェックポイントのなかには、聞きなれない言葉であるため、よくわからないこともあるでしょう。それについては以下で説明します。

配筋の重要ポイント・鉄筋の継手の位置と長さ

基礎の配筋工事の現場をよく見てみると、2本の鉄筋が重なっている部分がたくさんあります。1本の鉄筋の長さには限りがあるため、基礎の端から端まで施工できないことが多いですから、複数の鉄筋をつなぎ合わせて施工していくことになります。

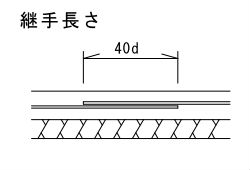

鉄筋のつなぎ目の施工方法は何種類かありますが、一般的に木造の住宅では、以下の図のように鉄筋を一定の長さで重ね合わせて施工する(重ね継手)が用いられます。

配筋検査の立会い時には、この継手の位置と長さをチェックします。設計者が仕様を決めることですから、その決められた仕様通りであるか、設計図や仕様書とともに現場を確認していきます。

たとえば、図面に重ね継手の長さが40dと記載されている場合は以下のように考えます。dは鉄筋の直径であり、使用されている鉄筋がD13の場合、直径は約13mmなので、継手長さは「40×13=520mm」となります。現場により仕様は異なりますが、この数値となっている住宅は多いです。520mm丁度である必要はなく、これ以上の長さであれば問題ありません。

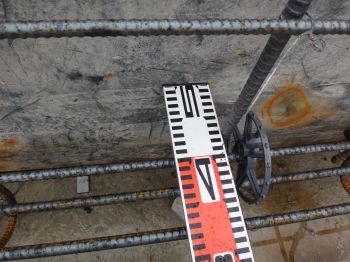

上の写真は継手長さを計測している様子です。

配筋の重要ポイント・鉄筋の定着長さ

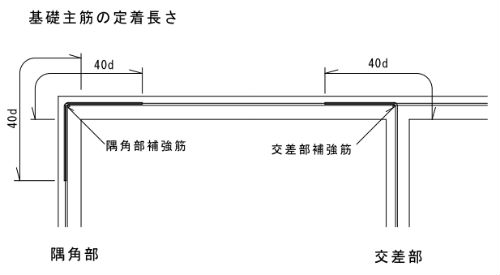

基礎のコーナー部分では、基礎の立上り同士を一体にするために、一方の立上りの水平方向の鉄筋をもう一方の立上りのコンクリート内に埋め込みます。この鉄筋を埋め込むことを定着といい、埋め込まれている長さ(定着長さ)の確認が重要となります。以下の図(基礎を真上から見た図)の矢印で示した範囲が、定着の部分です。

定着長さが40dで鉄筋の径がD13とされている場合、「40×13=520mm」となり、定着長さは520mm以上、必要となります。立上り水平方向の鉄筋は主筋(上端筋、下端筋)や腹筋がありますが、全ての定着長さを確認しなければなりません。

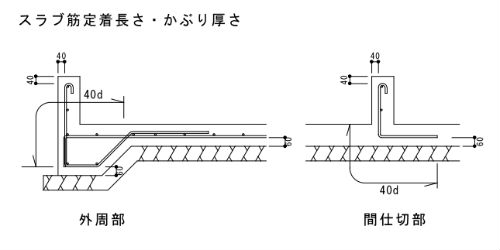

底盤(ベース)と立上りについても同じように定着長さを確認する必要があります。以下の図は基礎の断面で、矢印で示した範囲が外周部の基礎と間仕切り部の基礎それぞれの定着の部分です。現場での検査時は、メジャーを用いてこれらの長さを計測していきます。

下の写真は、上端筋の定着長さを計測している様子です。

配筋の重要ポイント・かぶり厚さ

かぶり厚さとは、コンクリートの表面から鉄筋の表面までの最短距離のことで、このかぶり厚さが不足した場合、基礎のひび割れが生じやすくなったり、鉄筋が錆びやすくなったりするため、構造耐力や耐久性という点において重要な検査のチェックポイントです。

立上り(土に接する部分)のかぶり厚は40mm以上、底盤(土に接する部分)については60mm以上、必要とされていますが、個々の住宅の仕様については設計図等で確認した上で、現場で検査します。

かぶり厚さを確保するために、施工に際してはスペーサーが使用されます。スペーサーについては、以下の写真で見る方がわかりやすいです。

上の写真は底盤(ベース)のかぶり厚さを計測している様子です。鉄筋を通称、サイコロと呼ばれているもの(立方体のもの)の上に施工している状態ですが、そのサイコロの縦の長さを計測することでかぶり厚さを確認できます。

上の写真は立上りのかぶり厚さを計測している様子で、メジャーの右側にある丸いものがスペーサーです。鉄筋から型枠までの寸法を計測することでかぶり厚を確認できます。いずれもコンクリートを打設する前に確認しなければなりません。

写真撮影は必須

建築中の住宅を検査するときには、写真撮影しておくことが重要ですが、それは基礎の配筋検査でも同じです。

全景(工事の進捗を確認できるもの)と各検査箇所の状況を確認できる写真を撮影していきます。継手や定着長さ、かぶり厚さなどは計測している様子も写真撮影すべきですが、全箇所の撮影は現実的ではありませんので、ポイントを絞って撮影します。

施工不具合のある個所は記録を残すため、原則として撮影しますが、同種の施工不具合が多い場合については、状況に応じて判断し撮影します。

検査結果の報告書

住宅検査会社へ検査を依頼したならば、当然に報告書が提出されます。その報告書には、上に挙げた写真と検査内容と結果について記載されます。施工不具合があれば、それも記載しておきます。

後から見たときにわかりやすく報告書を作成するよう心がけます。

配筋検査で使用する調査道具(必要なもの)

- 配置図

- 基礎伏図

- 基礎断面図、詳細図

- 構造仕様書

- 平面図

- 給排水設備図

- メジャー・コンベックス

- デジカメ

- 筆記用具・メモ用紙

ただし、設計図は建築会社や設計者によって作成されるものが相違するため、各々の現場に合わせたものを用意することになります。

基礎配筋工事で実際にあった施工不具合の指摘

基礎配筋工事の検査で実際に見つかった施工不具合の指摘事例を写真付きで紹介します。

アンカーボルトの未施工

基礎立ち上がり部分の型枠を設置した状態で、且つコンクリートを打設する前のタイミングで行った基礎の検査です。

アンカーボルトの設置箇所と図面を照合したところ、アンカーボルトの未施工箇所が見つかり、是正すべき点として指摘しました。

かぶり厚の不足

基礎立ち上がり部分の型枠を設置した状態で、且つコンクリートを打設する前のタイミングで行ったかぶり厚さを確認する検査です。

部分的にかぶり厚が不足している箇所がありました。かぶり厚の不足に関する指摘事例は多く、立ち上がり部分だけではなく、底盤部分でも同様の指摘があがることがります。

配筋のピッチの不足

基礎底盤部分の配筋工事をした状態で行った配筋状況を確認する検査です。

部分的に配筋のピッチ(鉄筋と鉄筋の間の距離・間隔)が、設計図・仕様書よりも不足している箇所がありました。現場によっては、多数の箇所で仕様と異なる施工となっているケースも見つかっており、工事監理が適切にされていないことがあるということです。

ホールダウン金物の位置ずれ

基礎立ち上がり部分の型枠を設置した状態で、且つコンクリートを打設する前のタイミングで行ったホールダウン金物の検査です。

ホールダウン金物は、柱と基礎を緊結する大事な役割がありますが、筋交いの位置と干渉するところに設置されていて、柱・筋交いの施工に問題となりうる施工でした。

以上のように、基礎の配筋に関わる検査に際して、配筋のピッチや定着長さの不足、かぶり厚の不足、ホールダウン金物やアンカーボルトの施工についても確認して、不備があれば指摘しています。

他の施工ミスの事例を見たい方はこちら

基礎の不具合に困っている方はこちら

配筋検査の立会い依頼の注意点と準備

新築住宅の基礎工事の検査を注文住宅の施主や建売住宅の買主が自分自身で適切に行うのは難しいことですので、第三者の専門家(一級建築士など)に依頼する人も非常に多いです。

よって、第三者に依頼する際に、依頼者が注意すべきこと、知っておくべきことを紹介します。

住宅検査の担当者

基礎の配筋検査や建築会社の検査への立会いを専門家に依頼するとき、依頼者が注意しておきたいのは、担当者が以下の条件に合致している人であるかという点です。

- 建築士(できれば一級建築士)

- 住宅の工事監理・検査の経験が豊富

- 自分が設計した住宅以外の検査経験が豊富

- 検査会社に十分な経験・ノウハウがある

- 施工不具合の指摘等で気後れしない

以上は検査や立会いをするうえで大事なことですから、必須事項だと心得てください。

検査業界には、木造の経験がほとんどないのに、木造の検査をしている人もいるため注意が必要です。もちろん、アネストの住宅あんしん工程検査(建築中の住宅検査)ではそのようなことはなく、上の全ての条件を満たした一級建築士が担当になります。

担当者の継続性

建物が建築されていく流れを十分に理解し、前後の工程のこともよくわかっている人に検査してもらうことをお勧めします。たとえば、基礎だけなら検査できるという人では心もとないということです。

住宅の各工程について検査依頼をするとき、基礎配筋検査だけではなく、コンクリート打設時や構造金物、防水、断熱など様々な検査を依頼する人が多いですが、継続して同じ担当者に診てもらえるとより安心感があります。

検査依頼する前の準備

第三者の専門家、住宅検査会社へ基礎配筋検査について問い合わせる際は、設計図(配置図・平面図・立面図・基礎伏図・基礎詳細図)を用意し、必要に応じてE-mail等で送付して見てもらいましょう。

既に工事に着手している場合は、工事進捗を知らせるために直近の現場の写真を撮影して一緒に送付するとスムーズに問合せることができるでしょう。

また、専門家に立会い依頼するには、建築会社(建売住宅なら売主)より検査受け入れの承諾を得る必要があります。まだ、買主に引渡される住宅であり、建築会社には現場の管理責任もありますので、この承諾は必須です。早めに建築会社に伝えて承諾を得ておきましょう。

基礎以外の検査も大事

住宅の検査は、当然ながら基礎について行うものが大事だと多くの人が理解しています。基礎の上に載る建物を支えるわけですから、その重要性は容易に想像できるでしょう。しかし、基礎以外の部分に大事な部位が多いので、基礎配筋検査以外の項目についても考えておくことをおすすめします。

基礎の後の工程では、土台設置後や構造躯体の金物設置後、防水シートや断熱材の施工後などは特に重要であり、検査依頼する人も多いです。構造耐力に直接的に関わる部位や建物の大事な性能(防水性・断熱性)に関わる部位であること、また、施工不具合が見つかることが多いことから、基礎以外の検査も検討するとよいでしょう。

以下の参照先では、お勧めの検査タイミングを紹介しているので、参考にしてみてください。

関連サービス

執筆者