新築住宅を購入するときにホームインスペクション(住宅診断)を依頼するかどうかで迷っている人から「新築でもホームインスペクションは必要ですか?」と相談を受ける機会は多いです。中古住宅と違って新築なら大丈夫だろうと思う方、不動産業者から必要ないと説明される方などいろいろなケースがあります。

アネストでは、2003年からホームインスペクションをしてきて、大変多くの新築住宅を診てきたわけですが、その経験から言えば、新築住宅であってもホームインスペクションは必要だと考えています。

もちろん、良い住宅も悪い住宅もありますから、診断した結果として大きな瑕疵(欠陥)がなくて不要だったと言えるものもありますが、診断しておいてよかったと感じる住宅が多いことから、リスクを抑えるためにやっておいた方がよいでしょう。

それでも、どうすべきか迷うという人のために新築にホームインスペクションが必要か不要かについて理由とともに説明しておきます。

新築住宅のホームインスペクションとは何か

新築住宅のホームインスペクションとは、住宅の専門家が新築物件を購入する前や購入後、引渡し前のタイミングなどで行う建物の点検を指します。

インスペクションを行う専門家をホームインスペクターと言いますが、そのホームインスペクターは、建物の構造、配管、外壁、基礎、内外装、断熱材など、住宅の主要な要素をチェックし、施工ミスによる不具合・欠陥を見つけます。

これにより、購入者は住宅の現状を正確に把握し、修理などが必要な箇所があるかどうかを判断することができます。また、インスペクション報告書は交渉材料としても使用されることがあります。

新築住宅でも建設過程でのミスや欠陥が発見されることがあるため、ホームインスペクションは安心して住まいを購入するための重要なステップとなります。このプロセスを経ることで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新しい住まいでの生活をスタートすることができます。

不動産業者が新築のホームインスペクションは不要と言うことが多い

家を購入するとき、買主が最も多くのやりとりをする相手は不動産業者の担当者ですね。建売住宅なら、そのほとんどを営業マンと話しますし、注文建築ならハウスメーカー等の設計者と話す機会も多いでしょう。彼らに「ホームインスペクション(住宅診断)は必要か?」と相談すれば、「それは不要です」と回答することも多いです。

なぜならば、買主側が第三者を入れると、その対応をする多少の手間(日程の段取りなど)が生じることもありますが、何かを指摘されたら補修工事等の対応をしなければならないので、対応を面倒だと考えるからです。売り手都合の考え方ですね。

また、契約前に利用した場合、診断結果次第では購入を中止することもあるので、売りたい人にとっては不都合なわけです。こういった理由から、できれば買主が第三者検査(ホームインスペクション)を入れてほしくないと考える傾向にあります(積極的に受け入れる業者もあり対応の良し悪しが分かれています)。

不動産業者が不要だと主張する理由

不動産業者が新築住宅のホームインスペクションを不要だと言うときに挙げる理由は主に以下の4点です。

- 第三者機関の検査ががあるから不要

- 10年保証があるから不要

- 瑕疵保険の検査があり保険が付くから不要

- 工場生産する部材が多くて、欠陥工事が行らないから不要

この4つの主張について、以下で説明しますが、いずれもおかしな点があるため、それはその後に説明します。

新築住宅は第三者機関の検査があるから不要

不動産業者が不要だと言う理由の1つに、不動産業者や建築業者が第三者検査を入れるからだというものがあります。

確かに不動産業者等は第三者機関による検査を入れています。それはほとんど全ての住宅で言えることです。たとえば、建築基準法に基づく中間検査や完了検査、住宅性能表示制度の現場検査などです。

しかし、ここで挙げた中間検査や完了検査などが適切に機能していないため、いつまで経っても新築工事の欠陥トラブルがなくなっていません。ほとんど全ての住宅でこの検査が入っているのにトラブルがなくならないことが、十分な検査で無いことを証明していますね。

このことは、後述の「新築住宅の建築トラブルの相談は増えている」でデータを基に詳しく書いているので、参考にしてください。

10年保証があるから不要

新築住宅には引渡しから10年間の保証が義務付けられています。このことは、住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められています。

不動産業者等から「10年保証が付いているので安心ですよ」と言われることがありますが、保証はあっても安心かどうかは別問題です。これも詳細は後述します。

瑕疵保険の検査があり保険が付くから不要

10年保証が義務付けられているものの、建てた会社が倒産してしまったら意味がないですね。また、倒産までしていなくても財政的な事情で対応できないようでも意味がありません。そのためにあるのが、住宅瑕疵担保責任保険です。

そして、この件に加入するためには現場検査で適合しなければなりません。

よって、「瑕疵保険に入っているので大丈夫です」「瑕疵保険の検査を受けるので問題ない」と言われたときは、これのことを言っているわけです。

さて、これも本当のことでしょうか?

工場生産する部材が多くて、欠陥工事が行らないから不要

住宅の建築に使う部材の多くを工場で生産しており、それを現地に運んで組み立てるだけなので、施工ミスが起こりづらく、結果的に欠陥工事が起こらないと主張する人がいます。

確かに昔に比べれば、現場で行う職人の作業は減りましたが、無くなったわけではないです。また、現場作業の難易度が下がっても、建築技術の継承がうまくできておらず、職人の技術レベルの低下が原因となって、ミスが起こっていることもよくあります。

つまり、工場生産になったから大丈夫という単純な問題ではないのです。

実は、上のような不動産業者の説明は欠陥工事や不具合がないことの証明にはなりませんし、実態はかけ離れているものなので、それをここから解説します。ここからが大事なところです。

新築住宅にホームインスペクション(住宅診断)が必要な理由

冒頭で書いたように、新築住宅であっても基本的にはホームインスペクション(住宅診断)は必要ですし、できればやっておいた方がよいです。

「不動産業者が不要だと主張する理由」に記載したことへの反論とともに、新築にもホームインスペクションが必要だと考える明確な理由をあげていきます。

不動産業者が言う第三者機関の検査は超簡易的

不動産業者が言うように、確かに不動産業者や建築業者側の方で第三者機関を入れていますが、その機関による検査は超簡易的です。もし、あなたがその検査に立ち会ったとすれば、あまりにシンプルな検査内容に驚くことでしょう。

たとえば、アネストが建築途中の住宅検査を行う場合、建物の規模等にもよりますが、検査の所要時間は1回あたり1~2時間程度です。これくらいの時間をかけないときちんと確認することができないため、自然と時間がかかるわけです。

これに対して不動産業者等が入れている検査の所要時間は10~20分程度です。ほとんど確認する気がないのかと思うくらいに短時間ですね。そもそも、細部に至って施工不具合の有無をチェックしようとしておらず、法基準や瑕疵保険の基準等に適合しているかどうかを部分的に確認するだけなので、検査の目的も違っています。

ですから、不動産業者等が検査を入れているから大丈夫だとする説明は事実ではないのです。

「建築基準法に基づく中間検査や完了検査」は、法基準に則っているか、「住宅性能表示制度の現場検査」は設定した性能を有したプランとなっているかwp簡単に確認する程度であり、施工不具合を細かくチェックするわけではありません。

10年保証で解決できないこと

10年保証については先に説明したとおりですが、この保証(瑕疵担保責任)の範囲は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限定されているという問題があります。簡単にいえば、基礎や壁・柱など構造上大事な箇所の瑕疵と雨漏りだけが保証になっているということであり、これら以外は対象外だということです。

住宅の欠陥問題はこれらの対象外の箇所にも多いですから、これだけでは不十分なのです。

そして、何らかの瑕疵の可能性がある事象が見つかったとき、構造耐力上主要な部分の瑕疵であるかどうか、不動産業者等と買主の間でもめます。このトラブルの解決には時間もコストがかかることが多く、精神的な負担となってしまいます。

瑕疵保険はトラブルが起こった後の話が多い

瑕疵保険はもしものときのために、あった方がよい大事なものです。しかし、この保険の対象となりうるかどうかで保険会社と交渉等をするのは大変面倒です。見つかった事象にもよりますが、なかなか保険の対象と認めてもらえずに泣き寝入りするはめになっていることもあります。

また、10年保証の問題と同じでそもそも保険の対象外の施工不具合が多いですから、保証や保険だけではカバーできないのです。

つまり、10年保証や瑕疵保険があるのはプラス材料ですが、これらでは防げないことが多いので、できる限り問題が起こる可能性が抑えておくことこそが大事なのです。それが、買主が入れるホームインスペクション(住宅診断)というわけです。

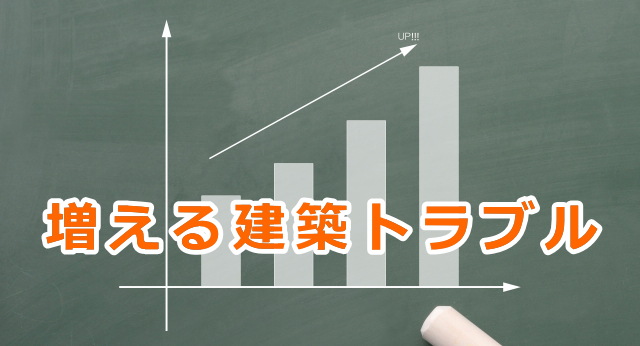

新築住宅の建築トラブルの相談は増えている

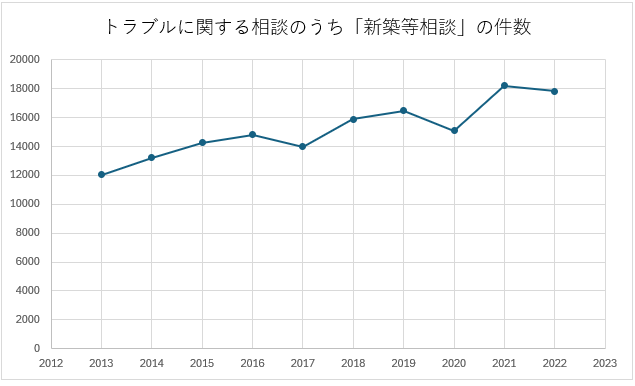

最後にもう1つ参考になる情報を見ておきましょう。それは、新築住宅における建築トラブルの相談件数の状況です。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、新築やリフォームのトラブル相談を受けておりますが、この機関が受けた相談の件数が公表されています。それによれば、以下の通り相談件数は増加傾向にあります。

新築等住宅に関する相談件数

以下は、新築等相談件数ですので、ご覧ください。この10年間、概ね増加傾向であることがわかりますね。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

- 2022年度 17,826件

- 2021年度 18,197件

- 2020年度 15,084件

- 2019年度 16,483件

- 2018年度 15,883件

- 2017年度 13,968件

- 2016年度 14,812件

- 2015年度 14,271件

- 2014年度 13,239件

- 2013年度 12,045件

※トラブルに関する相談のうち「新築等相談」に限ったデータに修正しました(2024年3月26日)。

トラブルに関する相談のうち「新築等相談」の数位グラフ

前述の新築等住宅に関する相談件数をグラフ化しましたので、ご覧ください。

このグラフを見ると一目瞭然ですね。年度によって、多少の違いはあるものの右肩上がり(増加傾向)になっています。

相談内容にもいろいろなものがありますが、新築等住宅に関する相談のなかで雨漏りやひび割れ等の不具合事象に関する相談内容は79.6%です。つまり、相談者の10人に8人程度の人は不具合に悩んでいる人というわけですから新築等の工事に関して信用できない現状が浮き彫りになっています。

ちなみに一戸建て住宅における建物の症状としては、ひび割れ・雨漏り・性能不足・変形・はがれ・汚れ・漏水・作動不良・傾斜・排水不良・床鳴り・きず・沈下・結露・異常音・腐食腐朽・異臭・遮音不良の順で相談が多いということです。

汚れやキズといった見栄えだけの相談もあるようですが、ひび割れ・雨漏り・性能不足・変形・漏水・傾斜など心配される相談が多いです。

こういった状況を客観的に見ていくと、やはり新築住宅でも第三者のホームインスペクション(住宅診断)を利用した方がよい、つまり必要なものだと考えられますね。

インスペクションで見つかった指摘事項

新地住宅を対象としたホームインスペクション(住宅診断)において、実際にどういった指摘事項があったか確認することで、インスペクションの必要性を理解するよい参考になるでしょう。ここでは、その事例を写真付きで紹介します。

ホームインスペクションは新築でよく利用されている

新築住宅にホームインスペクション(住宅診断)が必要な理由を説明しましたが、実際に、ホームインスペクションは新築住宅に対してもよく利用されています。それは、建売住宅(分譲住宅)を購入する人も注文建築で家を建てる人も同じく、よく利用されています。

日本では、中古住宅よりも新築住宅の方が、取引量が多いということもありますが、20年以上もインスペクションをしてきたアネストでは、中古より新築の方がホームインスペクションの利用者は多いです。

それだけ、新築住宅における利用が一般的だということです。

新築での利用は、完成状態で依頼するケースもあれば、建築途中で依頼するケースもあります。どちらの人も非常に多いです。

新築のホームインスペクションの調査項目

ここまでの記事を見てきて新築でもホームインスペクションを依頼する必要性が高いことがわかってきたことでしょう。次に、新築住宅の調査範囲や項目について解説します。

新築では施工不具合の有無をチェック

まず、基本的なこととして理解しておきたいのは、新築住宅のホームインスペクションでチェックするのは、施工不具合の有無であるという点です。

たとえば、床や壁が傾いていないか、金物やビスの設置漏れがないか、建具や設備などの動作状況に問題ないか、基礎や外壁にひび割れがないかといったことを確認していく調査です。なかには、図面に記載された寸法どおりか現地で確認してほしいという人もいますが、これは一般的なホームインスペクションには含まれていません。

また、仕様レベルの良否のアドバイスを得られるものでもありません。あくまでも、施工不具合の有無を確認するためのものです。

建物外部(外観)の調査対象

建物外部においては、基礎・外壁・軒・屋根が調査対象となりますが、屋根は敷地やベランダから目視できる範囲に限られることが一般的です。屋上がある建物の場合、そこへ階段であがれるならば、屋上も調査対象となります。

外部で特に大事なポイントは、基礎の著しいひび割れや欠損、外壁の仕上げ材の割れ・継ぎ目の著しい隙間・サッシ周りのシーリングの施工状態、バルコニーのシーリングなどです。

住宅診断(ホームインスペクション)の具体的な調査項目も参考になります。

建物内部(床下)の調査対象

建物内部においては、全ての居室・廊下・玄関・浴室・トイレなどのスペースが調査対象となり、床・壁・天井・動作可能な設備を確認します。床や壁は傾斜測定をします。

床下や小屋裏(屋根裏)は点検口から調査しますが、追加調査の希望があれば、それぞれの内部へ進入して奥まで詳細に調査することもできます。床下も小屋裏も構造材と構造金物といった重要な部位を確認できますし、断熱材という指摘が多い点を確認することもできます。

建築中の検査タイミングと対象

建築中の住宅では、完成物件と違い、着工から完成までの間に複数回の検査に入ることが多いです。基礎工事、躯体工事、防水工事、断熱工事はいずれも重要な工程ですが、これらだけで4~6回程度の検査をすることになります(依頼者の希望により、1回のみ検査することもあります)。

上の工事以外にも検査しておきたいタイミングがありますが、具体的な検査のタイミングは、その住宅のプランや工程に合わせて検査会社によく相談し、提案してもらうとよいでしょう。完成検査への立会いを含めて、6~11回程度の検査となることが多いです。

検査のタイミングについては、「建売住宅の立会い検査のお勧めのタイミング」を、ホームインスペクションの利用のタイミングは「住宅診断(ホームインスペクション)のタイミングと利用の流れ」も参考にしてください。

執筆者

- 編集担当

- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。