普段は、ホームインスペクション(住宅診断)に関する記事を中心に書いていますが、たまには自分の仕事から離れて個人的に興味を持っていることについて、書いてみます。ただし、これは専門知識を十分に持って書いているわけではなく、個人的な願望や興味があって書いているものですので、ご容赦ください。

今、驚くほどに住宅の価格が上昇していますよね。売買価格、建築費、そして家賃までも。

家賃の高騰は、海外からの訪日観光客の増加に起因する民泊需要増が大きく影響しているようですが、売買価格については、他の要因が大きいようです。

マイホームが買いづらくなっているわけですから、これから住宅購入をする人たちにとっては、解決策が欲しいものですね。いくつか解決策はあると思いますが、将来的に期待したいものが、3Dプリンター住宅です。

3Dプリンター住宅の開発や普及に取り組む企業や研究者について、ユーチューブなどで見かけることがありますが、早く普及するといいなと感じています。

高騰する住宅価格でマイホームに手が届かない時代

この数年の間に、住宅価格は凄い勢いで高騰しました。実際には住宅だけではなく、日本国内の不動産価格は概ね上昇傾向が続いています。これでは、なかなかマイホームを買いづらい状況になりますね。高くなりすぎて、購入者がついていけず、販売不振になる地域もあります。

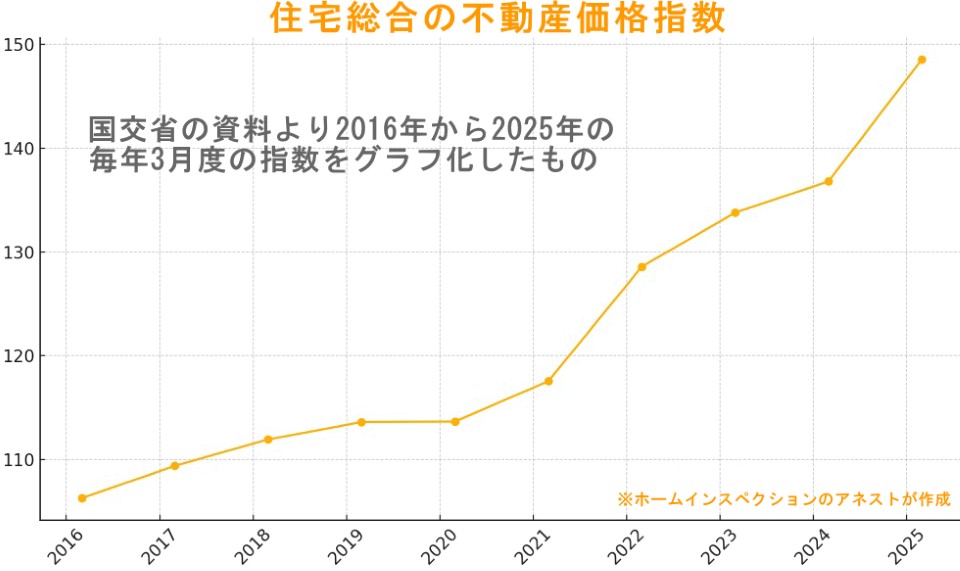

住宅価格の推移

住宅価格がどれだけ上昇しているか確認するために、参考として国交省が公表している不動産価格指数を見て診ましょう。

このグラフは、2016年から2025年までの毎年3月の不動産価格を折れ線グラフにしたもので、データには、全国の住宅地・戸建て・マンション(区分所有)が含まれています。

凄いことになっていますね。一貫して右肩あがりですが、2021年からは上昇する角度が大きくなっています。高すぎて手が出ないという声も納得できますね。

住宅価格上昇の背景・要因

住宅価格が上昇しているは意見、要因については、以下の3点が特に大きく影響しています。

- 建築資材・住宅設備の価格上昇

- 人件費の上昇

- 土地価格の上昇

つまり、マイホームの購入や建築に関わるもの全ての価格が上昇しているわけですから、新築住宅(マンションを含む)の価格が上がるのは当然です。そして、新築につられる形で中古住宅の価格も上昇しています。新築が高すぎて買いづらいので中古を買う人が増えるということです。

2020年から2021年にかけて騒がれたウッドショックは、建築資材の価格上昇そのものですし、2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻による影響も指摘されています。

ただし、価格上昇の要因は、上の3点だけではありません。国内不動産に対する需要の変化も影響しています。その代表的なものが、外国人による購入です。

外国人が購入する不動産は、タワーマンションや一部の高級リゾート地だけではありません。今では、日本全国の地方の観光地や田舎の不動産までもが、海外の方が購入対象としています。ほとんどの日本人が価値を見出さなかった地方の物件もターゲットになっていて、需要のなかったところに需要が生まれていることは、良いことでもあるでしょう。

新しい価値観、考え方で活用されていくことは、その地域に新たな価値を生み出すことも期待できます。一方で、購入者や活用の仕方次第では、地域住民の負担(マナー問題などを含めてストレス増になっていることは多い)を軽視できない面もあります。

いずれにしても、全体的な価格上昇の要因になっていることは確かです。

3Dプリンター住宅が解決策になるか

高騰する住宅価格の解決策は、いろいろあるでしょう。既に多くの人が実践しているように、新築ではなく中古住宅を買うとか、床面積を妥協する(希望より小さな家にする)、親世代との同居なども対策と言えます。

個人的に早く普及して欲しいと思っていて、解決策になりうると思えるのは、3Dプリンター住宅です。

3Dプリンター住宅とは?

3Dプリンター住宅とは、大型の3Dプリンターで、住宅の基礎・壁・天井などの構造体を構築するもので、特殊なコンクリートが使用されています。提供する企業・商品による違いはありますが、鉄筋と組み合わせた住宅もあります。

造作・内装などは、人が作業するので、あくまでも基礎や壁といった構造躯体部分を3Dプリンターで構築するものです。

3Dプリンター住宅のメリット

3Dプリンター住宅は、工期が非常に短く、人件費を大幅に削減できることから、消費者にとっては新築時のコストを大幅に抑えることが期待できます。まさに、住宅価格上昇の救世主のような話です。

3Dプリンター住宅のリスクと課題

一方で、3Dプリンター住宅には、いくつもの課題があります。

実績はまだまだこれからの段階

最も大きな課題は、実績不足ではないでしょうか。

安く作れるとは言っても、数百万円はかかるわけです(建物面積などの条件による)。これだけの費用を実績不足の商品にかけられる人は多くないでしょう。マイホームとして考えるなら尚更です。

実績不足により、日本の気候風土にあうか(日本は南北に長いので地域差も大きい)、構造耐力・耐震性のレベルに問題ないか、耐久性・メンテナンス性に問題ないかといったリスクを考えさせます。もちろん、提供している会社・人が、安心材料などをいろいろと説明しているので、ネットで調べてみてください。

ただ、提供する側から丁寧な説明があっても、実績不足による不安を解消するのは簡単ではないですね。

法律・規制との兼ね合い

そして、何よりも日本の法律・規制との兼ね合いが課題でしょう。建築確認申請をして、建築確認がおりないといけないわけですが、従来の住宅に比べるとハードルが高いようです(建築確認がおりた事例はある)。このハードルが下がると、意外と普及は早いかもしれません。

大手が反対するか活用するか

ただ、個人的に簡単ではないと考えていることの1つに、大手ハウスメーカーの反発が普及の障壁になることです。3Dプリンター住宅が普及すると、既存のハウスメーカーにとっては、売上・収益の減少につながる可能性があるため、ロビー活動などで規制される、もしくは建築確認がおりづらくなるといった形が心配されます。

大手ハウスメーカーが、反対する側ではなく、活用する側に回れば、逆に普及が早そうですね。ゼネコンが3Dプリンターで建物を構築している事例もありますし、国交省には、3Dプリンター対応検討委員会もあるようですので、普及していく可能性はあるでしょう。

個人的には、3Dプリンター住宅を持ってみたいものです。その前に、3Dプリンターで製造したグランピング施設があるようですので、そこで体験するのが先でしょうか。

執筆者

- 編集担当

- 2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。